Du global au local : un suivi forestier sur mesure pour Madagascar grâce aux données de Global Forest Watch

Ring tailed lemur

-Mathias Appel

Comprendre la déforestation à Madagascar est essentiel pour protéger la biodiversité exceptionnelle du pays. Plus de 80 % des espèces y sont endémiques, présentes nulle part ailleurs sur Terre. Cette biodiversité soutient les services écosystémiques qui rendent possible la vie quotidienne sur l’île : accès à l’eau potable, sols fertiles, régulation du climat et identité culturelle. Un suivi précis et indépendant des forêts naturelles de Madagascar aide à prioriser les actions de conservation, à préserver ces services et à garantir que toutes les personnes vivant à Madagascar continuent de bénéficier du capital naturel indispensable à leurs moyens de subsistance, à l’adaptation climatique et à un avenir durable.

Mais jusqu’à récemment, les informations actualisées sur la déforestation à Madagascar étaient limitées. Global Forest Watch (GFW) propose des outils transparents conçus pour surveiller les forêts de manière cohérente à l’échelle mondiale. Ses données de perte du couvert arboré (Tree Cover Loss — TCL) et ses cartes de densité du couvert arboré (Tree Canopy Density — TCD) mesurent chaque année l’étendue des changements de couvert arboré. Elles constituent une ressource précieuse, car elles offrent des estimations comparables et régulièrement mises à jour à l’échelle globale.

Néanmoins, ces données ne correspondent pas toujours aux définitions et aux contextes locaux, pourtant essentiels pour la planification et la conservation. Par exemple, les données de TCL de GFW indiquent toute perte de couvert arboré, y compris celle survenue dans les zones agricoles, les plantations ou d’autres formations non naturelles. Ces informations doivent donc être filtrées pour identifier la déforestation réelle.

En 2024, l’équipe de recherche de WRI Madagascar a développé une approche pour combler cet écart entre les données mondiales de TCL et la déforestation au sein des forêts naturelles de Madagascar, afin de produire une estimation exploitable pour la planification nationale, les rapports officiels et les décisions en matière de conservation.

Adapter les données de GFW au contexte de Madagascar

Pour évaluer la déforestation à Madagascar, nous avons utilisé deux ensembles de données mondiales essentiels : la densité du couvert arboré (Tree Canopy Density — TCD), qui indique le pourcentage de couvert arboré dans chaque pixel de 30 m pour l’année 2000, et la perte annuelle de couvert arboré (Tree Cover Loss — TCL), qui suit les pixels ayant perdu leur couvert arboré au fil des années suivantes.

L’objectif était de développer une méthodologie permettant d’adapter les données mondiales de TCL afin de détecter la perte au sein des forêts naturelles de Madagascar. Cependant, les données de TCD et de TCL comprennent aussi des zones de couvert arboré qui ne correspondent pas aux définitions écologiques locales de la forêt, comme les plantations. Il s’agit d’un enjeu majeur à Madagascar, où de vastes zones sont dominées par les ravenalas, ou arbres du voyageur — proches des bananiers mais pas de véritables palmiers — qui sont endémiques à l’île mais forment souvent, après défrichement, des peuplements monospécifiques pauvres en biodiversité. Ces zones sont souvent classées comme couvert arboré dans les données satellitaires, mais elles n’ont ni la structure, ni la richesse spécifique, ni les fonctions écologiques des forêts naturelles.

C’est pourquoi nous avons concentré notre analyse sur les forêts naturelles, en utilisant la perte de forêts naturelles comme indicateur (proxy) de la déforestation. Nous avons superposé les données de TCD et de TCL à une carte nationale validée des forêts naturelles de l’an 2000 afin d’obtenir une estimation exploitable de la déforestation. Cette approche peut légèrement surestimer la déforestation — comprise comme un changement permanent de la forêt vers d’autres usages — puisque la perte de forêt naturelle peut inclure des perturbations temporaires comme les incendies ou les défrichements liés à la culture sur brûlis. Toutefois, le rétablissement écologique peut être extrêmement lent, ce qui fait que les estimations de perte de forêt naturelle constituent un indicateur pertinent pour la planification nationale, les rapports officiels et les décisions en matière de conservation.

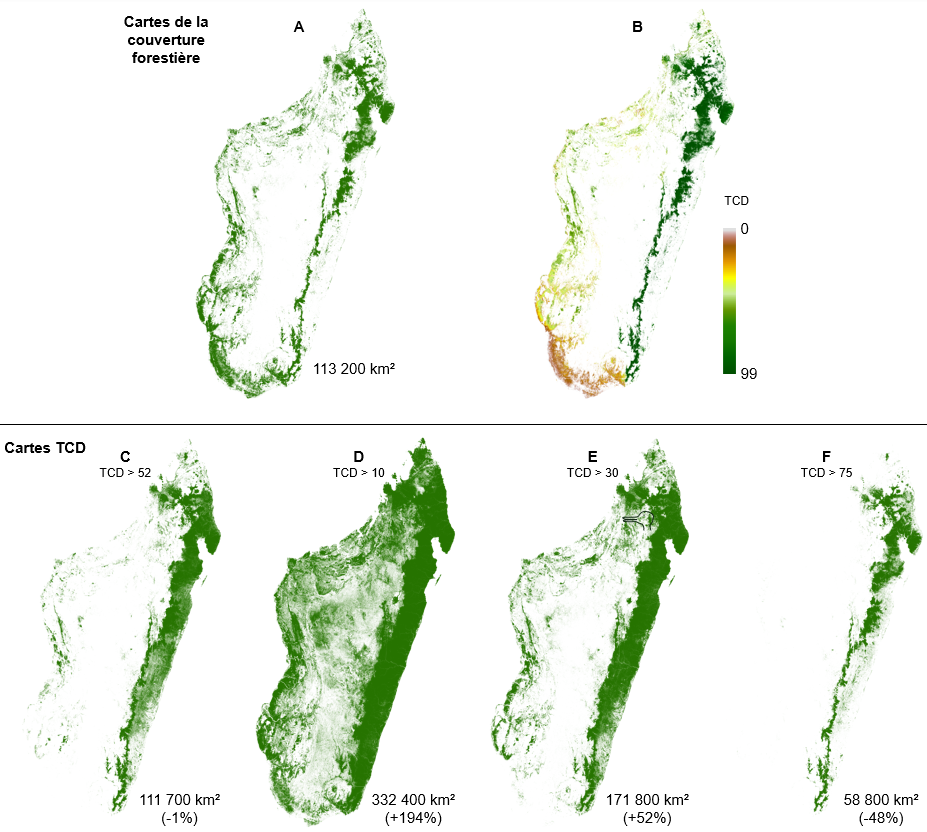

Identifier la perte dans les forêts naturelles de Madagascars

GFW permet aux utilisateurs de fixer leur propre seuil de TCD pour définir les zones forestières. Toutefois, afin d’assurer la cohérence à l’échelle mondiale, GFW applique généralement un seuil fixe — souvent 30 % de couvert arboré — ce qui exclut de vastes zones de forêts clairsemées. À Madagascar, un TCD > 30 % écarte de la carte de référence de grandes surfaces de forêts sèches et épineuses ; ces zones ne sont alors plus comptabilisées comme forêts et aucune perte n’y est détectée. À l’inverse, notre approche utilise des seuils adaptés localement, souvent plus faibles dans les zones sèches, ce qui permet d’inclure ces forêts naturellement ouvertes dans le suivi et de mesurer à la fois l’étendue forestière et la déforestation pour tous les types de forêts.

Nous avons identifié la valeur de TCD la plus appropriée pour chaque parcelle forestière non contiguë en fonction de son étendue connue en 2000. Au lieu d’attribuer un seuil unique par type de forêt, nous avons utilisé les conditions locales pour déterminer le TCD le plus adapté à chaque pixel de la carte des forêts naturelles de Madagascar de l’an 2000. Pour les grands blocs forestiers, nous les avons subdivisés en unités plus petites, écologiquement cohérentes, afin d’améliorer la précision des TCD. Cette subdivision a été réalisée de la façon la plus objective possible, en s’appuyant à la fois sur l’Atlas de la végétation (validé par le gouvernement) et sur le relief, car l’altitude ou la topographie influencent nettement la structure des forêts.

Une fois ces seuils de TCD adaptés au contexte national attribués à l’échelle du pixel pour l’ensemble des forêts naturelles, nous les avons combinés avec les données annuelles de TCL fournies par GFW afin d’évaluer la déforestation dans chaque parcelle forestière, pour tous les types de forêts et dans toutes les régions de Madagascar. Cela a permis d’élaborer un système de suivi écologiquement fondé, capable d’éclairer aussi bien les rapports nationaux que la planification locale, et qui peut être adapté et reproduit dans d’autres pays.

Couverture forestière naturelle de Madagascar (année 2000) et relation avec les seuils de densité du couvert arboré (TCD). (A : carte indépendante de la couverture forestière naturelle pour 2000 ; B : même carte avec les valeurs de TCD attribuées pixel par pixel ; C : étendue arborée obtenue après application du seuil optimal de TCD, choisi pour que la superficie totale corresponde au mieux à celle de la carte de référence (A); D–F : étendue arborée calculée avec des seuils standards de TCD, montrant une surestimation ou une sous-estimation de la couverture et des décalages géographiques marqués — en particulier dans les forêts sèches — soulignant la nécessité de seuils adaptés localement)

Cette carte constitue désormais une base solide pour le suivi des changements. En superposant les pertes annuelles de couvert arboré à ces pixels forestiers, nous pouvons estimer de façon cohérente la déforestation sur l’ensemble du pays, que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou à l’intérieur des aires protégées.

Cette approche fournit pour Madagascar une mesure de la perte forestière plus pertinente sur le plan écologique que la méthode globale classique. En 2024, grâce à cette méthode, nous avons estimé la déforestation nationale à 117 600 hectares — soit près de la moitié du chiffre obtenu avec l’approche mondiale utilisant un seuil standard de 30 % de TCD. Ces informations soutiennent les obligations de rapportage national, s’alignent sur les définitions locales de la forêt et renforcent les actions de conservation ciblant les habitats essentiels dont dépend l’exceptionnelle biodiversité de Madagascar.

Comment les estimations de la déforestation à Madagascar soutiennent la prise de décision

Notre approche utilise les données mondiales indépendantes et librement accessibles de Global Forest Watch (GFW) tout en les adaptant aux réalités locales.

Des informations adaptées au contexte local sont plus pertinentes pour les régions, districts et communes — des unités administratives disposant de leurs propres budgets, plans et politiques. À Madagascar, les acteurs responsables de ces tâches peuvent être les chefs de régions et de district nommés par le gouvernement central, les maires élus au niveau communal, ainsi que les VOI (Vondron’Olona Ifotony) — associations locales de villages et hameaux officiellement reconnues comme gestionnaires des ressources naturelles. Dans le cas de terres privées, les entités décisionnelles peuvent aussi inclure des entreprises et des particuliers.

Pour l’ensemble des parties prenantes, notre approche de suivi fournit des informations pertinentes. Dans tous les paysages et pour tous les statuts fonciers, l’un des principaux cas d’usage concerne la conservation des aires protégées (par exemple Madagascar National Parks), des VOI et d’autres zones essentielles pour la biodiversité endémique menacée. Le suivi de la déforestation à l’intérieur des limites des aires protégées et des zones gérées par les VOI peut offrir des informations précieuses pour renforcer la transparence, la responsabilité et l’appui ciblé aux efforts de conservation ancrés localement.

Parce que les seuils sont adaptés localement, cette approche renforce la crédibilité des résultats en les alignant sur ce que les personnes observent sur le terrain. Elle réduit les problèmes d’interprétation de certaines formations telles que les peuplements de ravenalas, les forêts fortement dégradées ou d’autres zones non forestières considérées à tort comme des « forêts », afin d’engager efficacement les ressources destinées à la conservation ou à la restauration. En distinguant clairement les forêts naturelles à haute valeur écologique, cette information évite les malentendus et favorise une prise de décision responsable et efficace. Cette information permet aux parties prenantes d’identifier les zones prioritaires et de planifier des interventions ciblées, y compris pour les efforts de restauration, en aidant à définir où les pertes forestières se sont produites et où concentrer et suivre les actions de restauration.

De plus, Madagascar a désormais la capacité de mieux hiérarchiser la conservation des habitats essentiels pour les espèces endémiques, d’intégrer les objectifs de biodiversité dans la planification du développement et d’assurer la pérennité de ses ressources forestières.

Adapter notre approche à d’autres pays et régions

Cette méthode peut être testée et adaptée pour d’autres territoires. Les jeux de données nationaux ou locaux sur les zones prioritaires — telles que les cartes des forêts naturelles, les concessions forestières, les corridors de biodiversité ou les zones gérées par les communautés — peuvent être croisés avec les données de TCL pour permettre un suivi plus précis de la déforestation à travers les zones administratives et écologiques. Des outils comme les Atlas Forestiers— plateformes en ligne qui aident les pays à mieux gérer leurs ressources forestières en combinant les données gouvernementales avec les technologies de suivi les plus récentes — peuvent également appuyer ces démarches. En outre, l’exploration de jeux de données contextuels comme les cartes des forêts intactes ou les cartes des forêts naturelles disponibles sur GFW peut réduire l’effort de traitement des données. D’autres bases de référence — par exemple la hauteur des arbres, la biomasse ou la structure des peuplements — peuvent aussi aider à identifier les zones susceptibles d’abriter des peuplements plus anciens, à fort stockage de carbone.

Cette approche présente certaines limites. La précision des estimations annuelles de déforestation dépend en partie de la qualité de la carte forestière de référence et des seuils de TCD attribués à chaque pixel forestier. De plus, cette analyse à l’échelle du pixel exige des ressources informatiques importantes, ce qui peut constituer un frein pour les pays de grande superficie. Malgré ces contraintes, la méthodologie reste robuste.

Bien que ce travail soit spécifique à Madagascar, la même approche peut être appliquée ailleurs. En partant d’une carte forestière de base validée au niveau national, en y superposant les données de TCD à l’échelle du pixel, puis en appliquant les données annuelles de TCL, chaque pays peut adapter les données mondiales à ses réalités écologiques et administratives. Cette démarche transforme les outils de suivi globaux en systèmes opérationnels pour le rapportage national, la planification et la conservation — garantissant que l’information soit à la fois cohérente à l’échelle mondiale et pertinente localement.

À mesure que les images satellitaires et les jeux de données sur la couverture des terres s’amélioreront, et que les définitions nationales des types de forêts s’affineront, la précision et la pertinence de cette approche pour les politiques publiques progresseront également — offrant aux pays un moyen évolutif et transparent de suivre la déforestation au sein des unités écologiques et administratives.

Perspectives pour l’analyse de la déforestation à Madagascar

À l’avenir, nous prévoyons de renforcer cette approche à Madagascar en affinant la carte des forêts naturelles et en l’étendant à d’autres types de végétation pertinents. Notre référence actuelle — à la fois pour la carte forestière et les TCD — remonte à l’an 2000. Si ce point de départ ancien offre un contexte historique précieux, les différences avec les données satellitaires plus récentes invitent à la prudence dans les comparaisons à long terme. Pour les gouvernements et les praticiens, élaborer un jeu de données cohérent et de haute qualité couvrant au moins les dix dernières années constituerait probablement la base la plus fiable pour la planification et l’évaluation.

Alors que les pays affinent leurs méthodes de suivi de la couverture terrestre, l’expérience de Madagascar montre comment les outils mondiaux peuvent être adaptés aux réalités écologiques nationales. Cette approche combine les données satellitaires globales avec la connaissance locale pour permettre un suivi crédible et indépendant des forêts naturelles — couvrant tous les types de forêts et à des échelles adaptées à la prise de décision. Un tel suivi est essentiel non seulement pour la conservation de la biodiversité, mais aussi pour le maintien des services écosystémiques qu’elle sous-tend — des services qui soutiennent les moyens de subsistance, le bien-être et la résilience climatique de tous les habitants de Madagascar.

Explore More Articles

As Extreme Wildfires Threaten Forests, Indigenous Leadership Offers Solutions

Indigenous Peoples and local communities are among the world’s most effective forest stewards. Yet a new report from WRI and WWF-Australia finds that these lands are disproportionately affected by increasing wildfires.